すべての始まりは“テレビの中のラグビー”だった

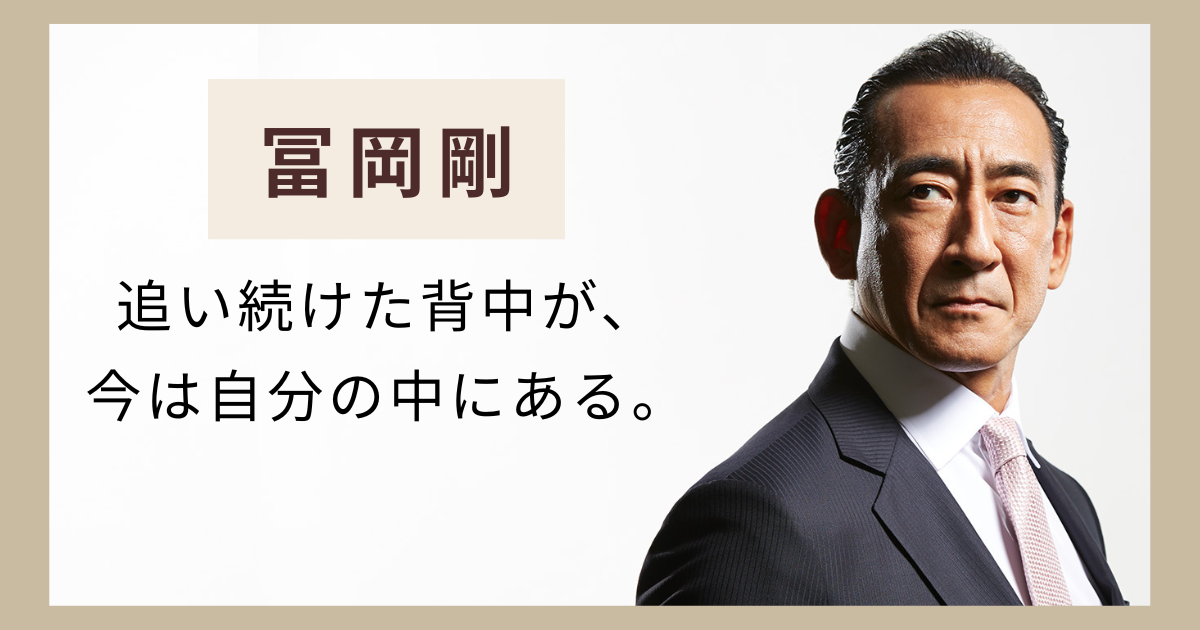

冨岡剛さんの人生が大きく動き出したのは、中学生の頃。

たまたまテレビで観た早明戦。泥まみれの選手たちが全力でぶつかり合うその試合に、心をわしづかみにされたそうです。

「自分も、あの舞台に立ちたい」。

それまで野球少年だった冨岡さんは、まっすぐにラグビーという新たなフィールドへと進むことを決めたのです。

ラグビーにのめり込んだ高校時代

野球とはまるで違う体の使い方。

ぶつかり合うプレー。

戸惑いもあったけれど、「本気でぶつかる仲間たち」がいることが楽しくて、気づけば毎日のようにラグビーに夢中になっていました。

体格に恵まれていたわけではありませんが、誰よりも走り、誰よりも声を出し、努力で前に出る。

その姿勢は、後に“キング冨岡”と呼ばれる礎になっていきました。

青学ラグビー部で出会った“考える力”

青山学院大学に進学してからは、戦術を理解する“頭のラグビー”に触れます。

試合の流れを読む、相手の動きを予測する、チームを導く――

感覚だけではなく、理論でも勝負するスタイルを吸収し、“考える司令塔”として成長していきます。

神戸製鋼での出会いと“黄金期”のスタート

卒業後、神戸製鋼に入団。

そこで出会ったのが、冨岡さんが“人生で最も影響を受けた男”と語る、平尾誠二さん。

すべてが絵になるような佇まい、発する言葉の重み、グラウンドでの圧倒的な存在感。

「この人みたいになりたい」と、純粋に思わせる人だったそうです。

“お前はダイヤだ、でも磨かなければただの石だ”

ある時、平尾さんにこう言われたそうです。

「お前はダイヤの原石。でも、磨かなければただの石。ダイヤを磨けるのはダイヤしかいない」。

冨岡さんは、この言葉を今もずっと胸にしまっているそうです。

そして「絶対に磨き切ってみせる」と、日々努力を重ねてきたと語ります。

伝説の試合、“71得点”という記録

神戸製鋼の一員として出場した国立競技場の決勝で、冨岡さんは“1試合71得点”という日本記録を打ち立てます。

今なお破られていないこの記録。

その裏には、1日200本のキック練習という積み重ねがありました。誰よりも準備して、誰よりも集中する――

それが冨岡さんのラグビーの哲学でした。

“俺が欲しい時に点を取ってくれた”

平尾さんは、冨岡さんのことを“切り札”として信頼していました。

「ここぞという場面は、富岡で決める」。

そう言ってもらえたことが、何よりの誇りだったと語ります。

引退後に平尾さんから「お前は俺が欲しい時に点を取ってくれた」と言われたことは、生涯忘れられない言葉だそうです。

ホテルオークラで交わした握手

引退して数年後、冨岡さんが事業で成功していたある日。

ホテルオークラで平尾さんと再会します。ロビーの階段を上がってくる平尾さんが手を差し出し、「お前は成功すると思ってたよ」と言ってくれた。

その瞬間、涙が止まらなかったそうです。長い付き合いにも関わらず、それが“初めての握手”だったというから驚きです。

“奢られるな、後輩に返せ”の教え

冨岡さんが平尾さんにお礼をしようとして支払いを申し出た時、平尾さんは激怒。

「俺にはするな。その気持ちは、後輩に返せ」。

その言葉は、今も冨岡さんの中に強く残っているそうです。

“受けた恩は、次の世代に返す”。

それが“かっこいい大人”の条件なのかもしれません。

最後まで“かっこいい人”だった

晩年、平尾さんは闘病していましたが、最後の最後まで姿勢も美しく、振る舞いも気品に溢れていたそうです。

車椅子から立ち上がるその姿は、まるで昔と変わらないオーラを放っていたと冨岡さんは語っています。

「本当に、最後の一瞬までかっこよかった」――その言葉には、深い敬意と憧れが滲んでいました。

“かっこよさ”とは何かを教えてくれた人

平尾誠二さんは、最後まで冨岡さんに“かっこよさとは何か”を教えてくれた人だったそうです。

言葉の重み、行動の静けさ、背中で語る姿勢。

派手なことを言わずとも、誰もが尊敬する人であること。

冨岡さんは、そんな平尾さんの背中を、今でも追いかけているように思えます。

まとめ:憧れを超えて、今は“誰かの平尾誠二”に

冨岡剛さんにとって、平尾誠二さんはただの先輩ではなく、“理想のリーダー像そのもの”だったのかもしれません。

今の冨岡さんは、かつての自分が憧れたように、次の世代から憧れられる存在に。

今度は自分が誰かにとっての“平尾誠二”になる――

そんな思いで、今日も全力で生きているのではないでしょうか。

冨岡剛に関する他の記事もどうぞ

コメント